Le programme d’études d’éducation artistique vise à favoriser l’acquisition par l’élève d’habitudes artistiques au moyen d’une participation engagée à l’apprentissage artistique. Il comprend un programme général sur les arts ainsi que des programmes distincts pour les quatre disciplines essentielles, soit la danse, l’art dramatique, la musique et les arts visuels, qui portent sur la terminologie, les activités et les expériences propres à chacune des disciplines.

Caractéristiques du programme d’études d’éducation artistique

Ce programme d’études fait la promotion des arts comme véhicule de l’expression personnelle et de la compréhension de l’identité, mais aussi comme espace où l’élève peut se familiariser avec les artistes, les démarches et techniques artistiques, les œuvres d’art et l’apprentissage de l’art au sein de la communauté des élèves.

La progression naturelle du travail en art et en création occupe un rôle central dans le programme d’études, qui est caractérisé entre autres par :

- l’importance accordée aux processus créatifs et artistiques, y compris la réaction aux œuvres d’art;

- l’accent placé sur un approfondissement du contenu et de l’application des concepts échelonné sur plusieurs années;

- l’enseignement de contenu relatif aux éléments et aux principes de chaque discipline;

- la valeur accordée à la terminologie propre à chaque discipline;

- les liens faits entre la théorie et la pratique;

- les possibilités de tisser des liens avec la collectivité locale;

- le soutien à la sécurité de la classe et de chaque individu;

- des liens établis entre les années scolaires de façon à appuyer les modèles de programmes pluriannuels;

- la reconnaissance des idées originales de l’élève et de son potentiel de création.

Dans tout le programme d’études d’éducation artistique, le terme « artiste » est utilisé de manière inclusive pour désigner toute personne qui crée ou interprète une œuvre, peu importe la discipline artistique (soit les danseurs, les acteurs, les musiciens et les artistes visuels). Dans ce contexte, la désignation vise aussi les élèves. De même, par « œuvres artistiques », on entend les résultats des processus de création dans chacune des quatre disciplines.

Le patrimoine culturel unique du Canada est une riche mosaïque d’expériences et de perspectives diverses, allant de celles des peuples autochtones à celles des nouveaux arrivants. Cette diversité fait partie du fondement historique et contemporain de notre pays. Le programme d’études d’éducation artistique donne à l’élève l’occasion d’explorer, de comprendre, de respecter et d’apprécier, au moyen des œuvres artistiques, son propre patrimoine culturel et celui des autres.

Souplesse de l’enseignement et de l’apprentissage

La terminologie et la conception du programme d’études donnent au personnel enseignant toute la latitude voulue pour enseigner l’une ou l’autre des quatre disciplines essentielles. Grâce à la structure unifiée du programme, le personnel enseignant a la possibilité de créer des expériences d’apprentissage qui combinent deux disciplines ou plus. Cette souplesse permet de faire des adaptations en fonction tant de la diversité des structures des programmes et des différents milieux scolaires de la province que de l’éventail des intérêts des élèves pour l’approfondissement ou la diversification de l’apprentissage des arts.

Un programme d’études unifié

Le programme d’études unifié de la maternelle à la 8e année donne au personnel enseignant la possibilité d’adopter des méthodes d’enseignement intégrées sans avoir à respecter de priorité ni de préférence pour un enseignement interdisciplinaire ou spécifique à une discipline. Pour la 9e année, il existe à la fois un programme d’études unifié et des programmes propres à des disciplines distinctes, ce qui assure une grande souplesse et permet aux élèves de faire des choix en fonction de leurs champs d’intérêt existants ou naissants. Dans le cadre du programme d’études unifié, on se sert de la terminologie commune aux disciplines, plutôt que de fusionner les disciplines pour en faire une seule. Par contre, chaque discipline conserve ses qualités distinctes et ses propres contextes d’apprentissage.

Options pour l’approfondissement

Dans le prolongement du programme d’études de la maternelle à la 9e année, les programmes disciplinaires de 10e, 11e et 12e année fournissent une structure de base aux élèves qui sont déterminés à approfondir leurs études dans l’une des quatre disciplines essentielles ou plusieurs à la fois. Ces programmes d’études cultivent chez les élèves un engagement durable à l’égard des arts, que ce soit comme choix de carrière, comme source de connaissances à intégrer à un autre domaine professionnel ou, simplement, comme source de plaisir dans leur vie quotidienne.

Apprentissage continu

Le programme d’études est basé sur le principe qu’en devenant des citoyens instruits, tous les élèves peuvent développer une perspective artistique dans tous les aspects de leur vie quotidienne, durant leurs études et par la suite. Le programme d’études fait le lien entre, d’une part, les compétences, les processus et les connaissances cultivés durant l’apprentissage des arts par les élèves et, d’autre part, les possibilités d’application.

Principes d’apprentissage des peuples autochtones

Le programme d’études, qui intègre les méthodes d’acquisition du savoir et les principes d’apprentissage des peuples autochtones, fait la promotion d’un engagement éclairé et respectueux à l’égard des arts, des artistes et des visions du monde des peuples autochtones.

Apprentissage créatif et collaboratif

Bien que les contextes d’apprentissage collaboratifs traditionnels de l’interprétation (p. ex. chorale de concert, orchestre, troupe de théâtre et compagnie de danse) continuent d’avoir leur place dans la formation, le programme d’études permet aussi d’apporter des changements novateurs et dynamiques au contenu en fonction de l’évolution des intérêts des élèves. Les liens qui sont faits d’une année scolaire à l’autre respectent la nature « axée sur les procédés » de l’exploration, de l’investigation et de la création en arts pour amener les élèves à faire la transition du jeu exploratoire à des expériences d’improvisation et d’innovation. Le programme d’études tient donc compte du fait qu’il existe de nombreux procédés et parcours permettant de réaliser son potentiel créatif.

Conception du programme d’études d’éducation artistique

Dans tous les domaines d’apprentissage, les concepts et compétences clés du programme d’études d’éducation artistique sont organisés selon le modèle d’apprentissage Savoir – Faire – Comprendre. Ils s’inscrivent dans le contenu (Savoir), les compétences disciplinaires (Faire) et les grandes idées (Comprendre).

Contenu

Les concepts, éléments, procédés et stratégies clés de chaque discipline sont inclus dans le contenu des normes d’apprentissage selon une progression mûrement réfléchie de ce que les élèves sont censés savoir. Cette progression vise à faire en sorte que les élèves prennent bien conscience de l’existence, de l’utilisation et de la capacité de chaque élément pendant plusieurs années d’études, avec un niveau de raffinement et de profondeur de plus en plus prononcé.

Compétences disciplinaires

Les compétences disciplinaires indiquent ce que les élèves devraient être capables de faire avec les connaissances acquises. Durant chaque année scolaire, tout sujet du contenu figurant dans les normes d’apprentissage peut être appliqué à plusieurs compétences disciplinaires. Pour toutes les années scolaires, le programme d’éducation artistique favorise une progression des études qui incite les élèves à découvrir leur potentiel artistique et créatif dans le cadre d’activités associées à la danse, à l’art dramatique, à la musique et aux arts visuels. Les normes d’apprentissage, étayées par les objectifs et la raison d’être du programme d’éducation artistique, contribuent au développement de citoyens instruits.

Les compétences disciplinaires, qui sont directement liées aux compétences essentielles, sont organisées en fonction des habitudes artistiques et incitent les élèves à faire ce qui suit :

- explorer en faisant preuve de curiosité artistique;

- créer dans un esprit artistique;

- réfléchir en tenant compte de considérations et de possibilités diverses;

- réfléchir aux choix possibles et imaginer des occasions de créer;

- communiquer des idées et des perspectives;

- documenter leur développement artistique et l’évolution de leur compréhension;

- tisser des liens entre élèves et établir des rapports avec les artistes, les œuvres d’art et le monde entier;

- accroître leur capacité artistique par la persévérance.

Grandes idées

Les grandes idées sont les énoncés et principes généraux qui déterminent à la fois l’enseignement et l’apprentissage. Elles représentent ce que les élèves doivent comprendre et retirer du programme d’études, soit l’apprentissage approfondi. Chaque grande idée dans le programme d’études d’éducation artistique peut être explorée par l’apprentissage d’une ou de plusieurs des quatre disciplines essentielles, soit la danse, l’art dramatique, la musique et les arts visuels. Les grandes idées doivent favoriser chez les élèves l’acquisition d’une aptitude de plus en plus raffinée à faire des liens entre les habitudes artistiques.

Les exemples de grandes idées ci-dessous illustrent la façon dont le programme d’études évolue, parallèlement avec les progrès des élèves, par un approfondissement et une diversification de la matière au fil du temps.

|

|

M |

Grade 3 |

Grade 6 |

Grade 8 |

Grade 10 |

|

Grandes idées |

Les arts permettent de tisser des liens et de partager des idées. |

L’art permet de mettre en relation ses expériences avec celles des autres. |

L’art permet de développer de l’empathie pour les perspectives et les expériences des autres. |

Les artistes tendent à remettre en question le statu quo et nous ouvrent à de nouvelles expériences et façons de voir les choses. |

Évoluer en tant qu’artiste demande du temps, de la patience et de la réflexion. |

Approfondissements

Des approfondissements sont prévus, dans une bonne partie des normes d’apprentissage, pour le contenu et les compétences disciplinaires du programme d’études d’éducation artistique. Ils sont fournis, ici et là, tout au long de la description du programme et contiennent des définitions, des précisions, des exemples et d’autres détails sur les sujets ou les compétences associés à chaque année scolaire. On les a inclus dans le but de donner plus de précisions et de soutien au personnel enseignant; ils peuvent être particulièrement utiles aux personnes qui enseignent l’éducation artistique pour la première fois.

Démarche de création

Les idées alimentent la démarche de création dans la vie de tous les jours. Une idée peut être à l’origine d’un nouveau projet ou de l’amélioration d’un projet déjà en cours. Les élèves constatent cette réalité dans tous les domaines d’apprentissage, mais la créativité est le plus souvent associée à l’apprentissage des arts.

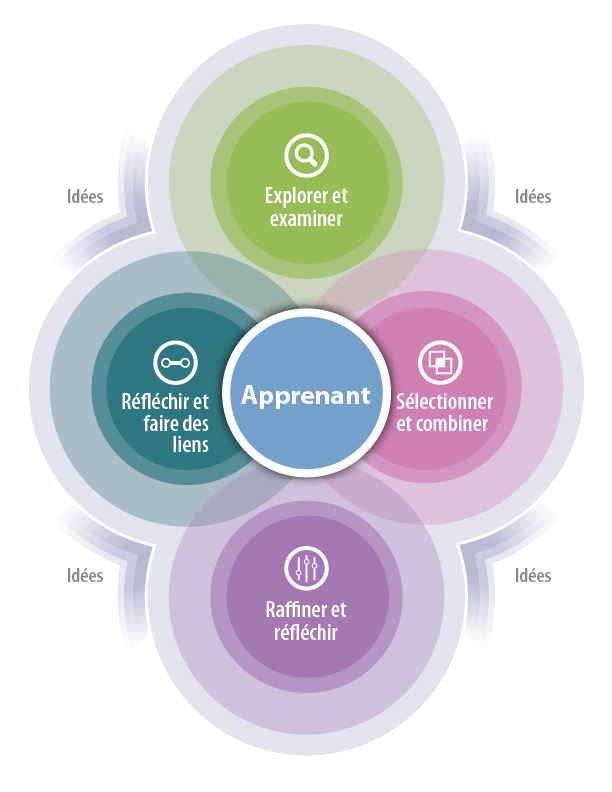

Le programme d’études d’éducation artistique propose une nouvelle façon d’aborder la démarche de création (en anglais). Au lieu de suivre une démarche séquentielle unique, on utilise de multiples démarches composées de phases d’apprentissage et de perfectionnement qui favorisent une réflexion de qualité et le développement d’élèves créatifs dans n’importe quel domaine d’apprentissage. Les quatre phases de la démarche de création sont définies ci-dessous. Même si l’ordre indiqué ici n’est pas toujours celui qui est suivi, chaque phase fait toujours partie de la démarche globale.

La compétence essentielle qu’est la pensée créatrice prend forme dans le cadre de ce modèle, qui transcende la terminologie propre à une discipline et favorise l’apprentissage actif, la métacognition et les compétences transférables. Le modèle amène à se poser des questions qui suscitent une investigation dans la création de n’importe quel type de projet ou de démonstration d’apprentissage (p. ex. rédaction, présentation, interprétation ou création d’œuvre d’art). Ces questions incitent les élèves à réaliser des activités de recherche et d’observation les aidant à développer la conscience de soi et l’efficacité dans le cadre d’un apprentissage indépendant ou collaboratif. Les questions proposées sont contenues dans un document de soutien pédagogique intitulé Connecting, Creating, Presenting, and Responding in Arts , que vous trouverez au (en anglais seulement).

Explorer et examiner

Pour se préparer à être créatif, il faut être prêt à réfléchir, à apprendre et à échanger des idées. Les élèves apprennent à connaître leur propre réflexion et leurs capacités tout en explorant leur potentiel, et ils conçoivent une vision de leur réussite en création.

Sélectionner et combiner

Les connaissances existantes sont un atout d’une importance primordiale lorsque l’on doit apparier des compétences, des éléments et des techniques en fonction d’un projet bien précis. Beaucoup de choix devront être faits durant l’élaboration du projet, et chacun de ces choix sera basé sur l’effet des compétences, des éléments et des techniques employés séparément ou ensemble. Des questions incitatives seront employées pour orienter la prise de décision et développer des compétences d’évaluation en cours de projet.

Raffiner et réfléchir

On a besoin de temps pour réaliser un projet; on doit aussi avoir la possibilité de l’évaluer pour déterminer à quel point il manifeste l’intention d’origine. Pour procéder à cette évaluation, il importe d’examiner ses choix précédents et de saisir comment ces choix ont influencé le projet. Cela peut parfois obliger à revenir sur certaines décisions, à demander l’opinion d’autres personnes ou à répéter une tâche. En procédant ainsi, on peut faire, avec confiance, un travail soigné.

Réfléchir et faire des liens

Il peut être exaltant de mener un projet de création à terme, mais l’apprentissage ne s’arrête pas là. Tout projet, exercice ou expérience de création ajoute aux connaissances de l’élève, l’aide à prendre des décisions avec confiance et lui permet de perfectionner sa façon d’aborder la démarche de création. De plus, en réfléchissant à une expérience, l’élève peut avoir des idées pour un nouveau projet qui lui permettra d’apprendre encore plus. Faire des liens avec des apprentissages antérieurs nous aide à imaginer ce que nous pourrions réaliser d’autre.

Considérations importantes

Sécurité

Pour assurer la sécurité en milieu d’apprentissage, le personnel enseignant devrait se poser les questions suivantes avant, pendant et après une activité :

- Les élèves connaissent-ils les règles et les procédures établies en matière de sécurité (p. ex. la protection de l’ouïe, les mesures d’hygiène pour le partage d’instruments ou de costumes, l’échauffement et la récupération, les précautions permettant de préserver sa voix et l’utilisation sécuritaire du matériel et des technologies)?

- Les directives ont-elles été données progressivement pour assurer la sécurité?

- Les élèves comprennent-ils bien les directives?

- L’activité est-elle appropriée pour tous les élèves, compte tenu de leur intérêt, de leur niveau de confiance et de leurs capacités?

- Les élèves sont-ils bien supervisés?

- Les installations, l’équipement et les outils technologiques sont-ils en bon état?

Le personnel enseignant est aussi invité à consulter des guides de référence sur la sécurité au travail, le Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) et d’autres ressources d’orientation similaires favorisant l’utilisation sécuritaire du matériel et de l’équipement dans le milieu d’apprentissage. Vous trouverez des exemples de documents de référence sur la sécurité à www.actsafe.ca (en anglais seulement).

En plus d’assurer la sécurité physique de l’élève, les enseignants doivent également prendre son bien‑être émotif en considération lorsqu’ils planifient leur enseignement en danse, en art dramatique, en musique et en arts visuels. Ils doivent notamment se montrer sensibles à chaque élève, être prêts à réagir à des situations inhabituelles et à employer des stratégies novatrices pour intervenir en cas de rivalité, de stress, de peur de l’échec, de trac, etc. Ils doivent en outre être conscients que certaines activités peuvent engendrer un stress émotionnel ou psychologique chez les élèves (p. ex. bander les yeux, travailler dans des endroits clos, présenter un numéro en solo, avoir des contacts corporels ou faire partie de groupes hétérogènes) et pouvoir offrir des options de substitution au besoin.

Travailler en concertation avec des membres de peuples autochtones

Afin que soient abordés correctement le contenu lié aux peuples autochtones et leurs perspectives et que les choses se fassent d’une manière qui reflète respectueusement les concepts d’enseignement et d’apprentissage de ces peuples, nous encourageons fortement les enseignants à solliciter l’assistance et les conseils de membres des communautés autochtones locales. Comme les langues, cultures et ressources accessibles diffèrent d’un peuple autochtone à l’autre, chaque communauté aura son propre protocole pour le soutien à l’intégration du savoir et des connaissances spécialisées de la région. Les enseignants devront obtenir l’autorisation d’utiliser, de traduire ou d’adapter des pratiques ou des documents culturels auprès des personnes, familles ou membres de la communauté concernés. Ils doivent obtenir cette autorisation avant de mettre en œuvre leur plan pédagogique ou d’utiliser les documents en question.

Pour entamer une discussion sur les activités d’enseignement et d’évaluation possibles, les enseignants doivent d’abord communiquer avec des coordonnateurs, enseignants, travailleurs de soutien et conseillers en enseignement des peuples autochtones de leur district. Ceux-ci seront en mesure de faciliter le repérage des ressources locales et des personnes-ressources, notamment les aînés, les chefs, les conseils de bande et conseils tribaux des Premières Nations, les centres culturels et centres d’accueil des peuples autochtones et les organismes métis et inuits.

De plus, les enseignants peuvent consulter les diverses publications du ministère de l'Éducation et des Services à la petite enfance, comme la section « Planning Your Program » du document Shared Learnings (en anglais seulement). Ce document a été conçu pour aider tous les enseignants à donner aux élèves non seulement des connaissances sur les peuples autochtones de la Colombie-Britannique, mais aussi l’occasion de vivre des expériences auprès de ceux-ci.

Collaborer avec la communauté artistique

La nature générale des arts, au sens envisagé dans le programme d’études d’éducation artistique, exige que les élèves apprennent diverses formes d’art par l’expérience. Il est possible d’enrichir tous les aspects de l’apprentissage artistique en mettant à contribution des artistes de la collectivité. Il est donc recommandé que le personnel enseignant procure ce genre d’expériences aux élèves dans la mesure du possible, quand les circonstances s’y prêtent. Lorsque, dans l’enseignement, on aborde des formes d’art et des contextes propres à une culture, il est particulièrement important de faire appel à des experts de la collectivité de manière à éviter de vexer des gens, de s’approprier la culture ou d’en donner une fausse représentation. L’appropriation culturelle inclut l’utilisation de motifs, de thèmes, de voix, d’images, de connaissances, de récits, de chansons ou d’œuvres dramatiques sans autorisation, dans un contexte inapproprié ou en dénaturant l’expérience vécue par les personnes appartenant à la culture d’origine. Les artistes de la collectivité peuvent aussi servir de mentors et, à ce titre, faire des commentaires constructifs et communiquer leur perspective en ce qui concerne le travail des élèves.

S’ils travaillent avec des artistes professionnels ou des enseignants spécialisés en arts invités en classe, les enseignants devraient songer à mettre en pratique l’approche suivante :

- Se renseigner sur les politiques de l’école et du conseil ou de l’autorité scolaire concernant l’invitation de personnes en classe (p. ex. vérification des références).

- Rencontrer l’artiste ou l’enseignant invité à l’avance pour :

- discuter des attentes appropriées sur le plan de l’apprentissage;

- déterminer à quelles parties du programme d’études contribuera la participation en classe de l’invité;

- prévoir l’utilisation de matériel approprié en fonction de l’âge des élèves;

- déterminer les besoins de la personne invitée pendant qu’elle sera en contact avec les élèves (p. ex. espace, technologie, équipement et matériel).

- Préparer les élèves à la rencontre (p. ex. discuter des attentes relatives au processus et à la courtoisie et fournir des renseignements généraux utiles).

- Faire un bilan avec les élèves et les invités après la séance ou la présentation.

Une autre manière d’enrichir le programme d’études d’éducation artistique est de donner aux élèves des possibilités d’agir eux-mêmes comme des artistes et créateurs dans les disciplines de la danse, de l’art dramatique, de la musique et des arts visuels avec ou pour leurs pairs, des élèves plus jeunes qu’eux ou l’ensemble de la collectivité. Lorsque les élèves assument la fonction de chorégraphe, de dramaturge, de chef d’orchestre ou d’enseignant en arts visuels, il est bon de les encourager à se poser les questions suivantes :

- Qu’est-ce que les participants sont normalement capables d’accomplir selon leur année scolaire (en fonction de leur expérience et de leur stade de développement physique, cognitif et psychosocial)?

- Quels facteurs liés à la sécurité doit-on garder à l’esprit?

- Quels exercices d’échauffement et de récupération doivent être incorporés à l’activité?

- Est-il approprié de tenir l’activité à l’école?

- Quelle est la meilleure manière d’assurer la réalisation et le bon déroulement des différentes parties de l’activité?

- Quels sont les critères de réussite?

On peut mettre à profit de nombreuses ressources de la collectivité et du Web en vue d’élargir la gamme des possibilités d’apprentissage dans le programme d’études d’éducation artistique. Les principales sont les suivantes :

- les studios professionnels, les troupes d’artistes, les galeries d’art et les associations;

- les départements des arts des écoles secondaires, des collèges et des universités;

- les bibliothèques publiques et celles des écoles;

- les associations d’enseignants en arts;

- les conseils des arts municipaux, provinciaux et nationaux;

- les autorités ayant pour mission de réglementer les arts ou d’établir des politiques à leur égard;

- les artistes et les troupes d’artistes des peuples autochtones;

- les associations culturelles, les artistes et les troupes d’artistes;

- les programmes d’éducation permanente;

- les centres communautaires et récréatifs;

- les périodiques et publications en arts;

- les stations locales de radio et de télévision (pour l’accès à de l’équipement audiovisuel);

- les organismes de télédiffusion des arts;

- les festivals artistiques et culturels;

- les organismes de défense des droits et intérêts.